Micro Cuento animado

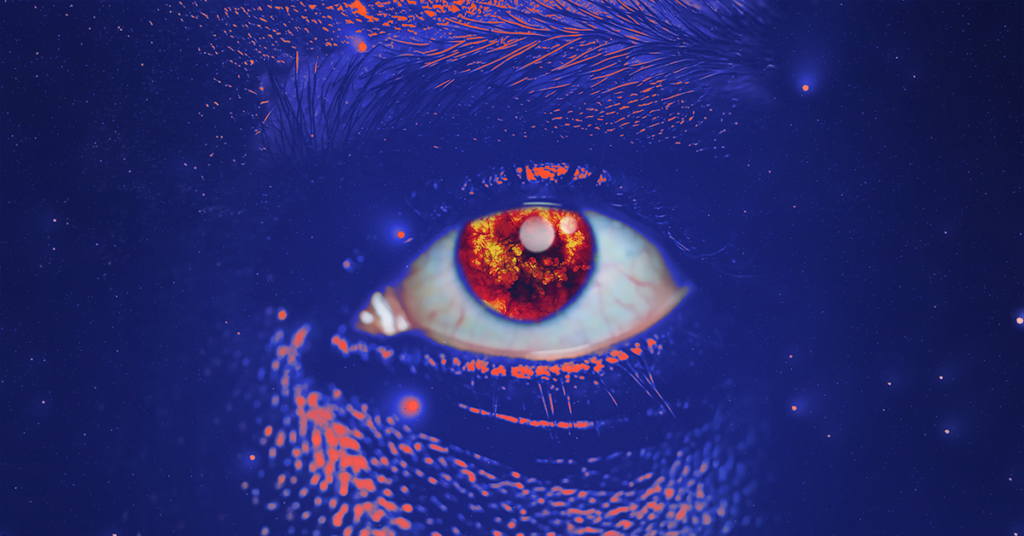

Espectro

Abrió los ojos. Unos ruidos provenientes del exterior de la habitación le helaron la sangre. Se levantó, asustado, con el miedo apretándole el pecho, y caminó hasta la cocina. No había nada. Respiró hondo, convencido de que solo era el viento, y volvió a la cama, intentando engañarse a sí mismo.

La noche siguiente, escuchó el sonido inconfundible de la puerta abriéndose y cerrándose. Trató de calmarse con lógica: era imposible, la había cerrado con llave. Pero el sueño se escapó, dejándolo atrapado en una vigilia llena de sombras y dudas.

Con cada noche que pasaba, el ambiente se volvía más siniestro, y la lógica, su último refugio, dejó de funcionar. Escuchaba pasos, susurros, una voz que murmuraba su nombre en la oscuridad. A veces, se despertaba empapado en sudor, seguro de que alguien estaba a su lado, pero la cama, inevitablemente, estaba vacía.

Pensó en ella, en el cuerpo que había enterrado tiempo atrás. Tal vez era su fantasma. Decidió enfrentarla, exigirle que se fuera o que hablara.

Fue entonces cuando el espectro se manifestó y habló. Se dio cuenta de que no era ella, sino más bien un espejo de lo que él una vez fue. Aterrado y confuso por el humo que tomaba forma ante sus ojos, lo dejó hablar, que dijera por qué se empeñaba en asustarlo. A medida que el vaho errante confesaba su pena, él sintió una profunda tristeza por aquella presencia. Lo abrazó, intentando consolar aquel dolor tan familiar.

—Cuánto lo siento, amigo mío —le dijo—, pero no puedo hacer más por ti. Así que, por favor, cállate y déjame dormir.

Rieron juntos, y el fantasma le prometió que no volvería a molestarlo. Pero él sabía que las cosas no funcionaban así, y que, como todo buen espectro, era un adicto a lo que fue. Así que le pidió que, cuando quisiera, podrían volver a platicar, pero que por favor dejara de asustarlo.

La noche siguiente, escuchó el sonido inconfundible de la puerta abriéndose y cerrándose. Trató de calmarse con lógica: era imposible, la había cerrado con llave. Pero el sueño se escapó, dejándolo atrapado en una vigilia llena de sombras y dudas.

Con cada noche que pasaba, el ambiente se volvía más siniestro, y la lógica, su último refugio, dejó de funcionar. Escuchaba pasos, susurros, una voz que murmuraba su nombre en la oscuridad. A veces, se despertaba empapado en sudor, seguro de que alguien estaba a su lado, pero la cama, inevitablemente, estaba vacía.

Pensó en ella, en el cuerpo que había enterrado tiempo atrás. Tal vez era su fantasma. Decidió enfrentarla, exigirle que se fuera o que hablara.

Fue entonces cuando el espectro se manifestó y habló. Se dio cuenta de que no era ella, sino más bien un espejo de lo que él una vez fue. Aterrado y confuso por el humo que tomaba forma ante sus ojos, lo dejó hablar, que dijera por qué se empeñaba en asustarlo. A medida que el vaho errante confesaba su pena, él sintió una profunda tristeza por aquella presencia. Lo abrazó, intentando consolar aquel dolor tan familiar.

—Cuánto lo siento, amigo mío —le dijo—, pero no puedo hacer más por ti. Así que, por favor, cállate y déjame dormir.

Rieron juntos, y el fantasma le prometió que no volvería a molestarlo. Pero él sabía que las cosas no funcionaban así, y que, como todo buen espectro, era un adicto a lo que fue. Así que le pidió que, cuando quisiera, podrían volver a platicar, pero que por favor dejara de asustarlo.

Animado por Pura Kasaka

Creado por Pura Kasaka

Música por Suno

Compartir :

Espectro Micro Cuento animado

Recursos de

Espectro

Video Template + Music

Plantilla Animadas Espectro

Mejora tus redes con la Plantilla Animada de 'Espectro'. Adaptable y fácil de personalizar.

Motion Graphics

Screensavers Animados de Personajes - Espectro

Transforma tu escritorio con el Screensavers animados de Espectro. Inspirado en el micro-cuento, ofrece animaciones que añaden un toque misterioso.

Video Template

Plantilla con Texturas Animadas Espectro

Mejora tus redes con la Plantilla con texturas Animada de 'Espectro', fácil de editar.

Más Micro-cuentos

Color Flow

— After Effects Extension

Color Flow Pro para After Effects: paletas múltiples, gestión de colores y sincronizados, edición segura, sin internet. ¡Diseña fácil!